Hace algún

tiempo escuché a Andrés Aberasturi comentar en radio que All That Jazz (1979) de Bob Fosse es una de esas películas que no

le dejan a uno indiferente, que cuando uno sale de verla piensa: “Caramba, yo

no soy el mismo. Yo he cambiado”. Y es que el monumental largometraje de Fosse

somete al espectador a una experiencia que trasciende con mucho el mero placer

estético que la música de calidad produce.

Y es probable que en ese momento Fosse no fuera consciente de ello, y lamentablemente no pudo comprobarlo en vida, quizá desde su paraíso de jazz haya podido asistir a ello, pero a partir de su película, los cineastas fueron acercándose a la música con una actitud diferente, con un enfoque mucho menos edulcorado de lo que había sido habitual hasta entonces.

Amadeus (1984), de Milos Forman, nos

ofrece una imagen totalmente iconoclasta de uno de los nombres por excelencia

de la música clásica: nada menos que Wolfgang Amadeus Mozart, quien era tan

pobre, que sólo tenía sinfonías. Sin embargo, ha sido el siglo actual, del que

acabamos de iniciar el decimoquinto año, el que no está dejando una lista

relevante de filmes en los que la música pierde ese carácter idílico que le ha

caracterizado secularmente y, en ese sentido, parece que el piano goza de

particular predilección entre los realizadores.

Así, en La pianista (2001), de Michael Haneke, conviven con total naturalidad la exquisitez interpretativa de una profesora de un conservatorio con la pasiones más escatológicas; El pianista (2002), de Roman Polanski, regresa al horror del holocausto judío; La última nota (2006), también conocida como La pasadora de páginas, de Denis Dercourt, es un thriller en toda regla: la historia de una venganza calculada con el virtuosismo con que se interpreta a Chopin, por ejemplo; Cuatro minutos (2006), de Chris Kraus, se desarrolla en una ambiente carcelario, con una violación paterna como telón de fondo. Y he mencionado hasta ahora sólo directores europeos. También hemos asistidos a comedias durante estos años, como Los chicos del coro (2004), de Christophe Barratier, o El concierto (2009), de Radu Mihaileanu, pero esa visión desmitificadora de los grandes iconos de la música clásica me parece muy significativa de que una nueva mirada se extiende sobre ella, al menos desde el así llamado Séptimo Arte.

Si cruzamos

el Atlántico, el cine en habla hispana nos ofrece dos magníficos ejemplos de la

música utilizada para otros fines, como la mejicana El violín (2006), de Francisco Vargas, donde dicho instrumento se

convierte en un instrumento guerrillero; o la película colombiana Los viajes del viento (2009), de Ciro

Guerra, en la que la habilidad para tocar el acordeón e improvisar coplas

constituye una auténtica maldición.

Llegamos así

a los EE UU, entre cuyas producciones de los últimos años destacan dos a los

fines que persigo en este artículo: Copying Beethoven (2006), de Agnieszka Holland, donde el gran monstruo de la música

clásica se nos muestra como lo hubiera visto su ayuda de cámara, si es que el

compositor de Claro de luna, hubiera

tenido un ayuda de cámara, es decir, totalmente desmitificado, y humillando

además a Anne Holz en su deseo de convertirse en compositora, un personaje que

ha suscitado dudas acerca de su existencia real. Esta peli, al menos, se cierra

con la tesis de que la música es la lengua que utiliza dios para hablar a los

hombres, si es que dios existiera. Mucho más descarnada, y mucho más próxima a

la trama de la película que ahora nos ocupa es Cisne negro (2010), de Darren Aronofsky,

donde el afán de perfección de una bailarina clásica se resuelve trágicamente.

Llegamos así

a los EE UU, entre cuyas producciones de los últimos años destacan dos a los

fines que persigo en este artículo: Copying Beethoven (2006), de Agnieszka Holland, donde el gran monstruo de la música

clásica se nos muestra como lo hubiera visto su ayuda de cámara, si es que el

compositor de Claro de luna, hubiera

tenido un ayuda de cámara, es decir, totalmente desmitificado, y humillando

además a Anne Holz en su deseo de convertirse en compositora, un personaje que

ha suscitado dudas acerca de su existencia real. Esta peli, al menos, se cierra

con la tesis de que la música es la lengua que utiliza dios para hablar a los

hombres, si es que dios existiera. Mucho más descarnada, y mucho más próxima a

la trama de la película que ahora nos ocupa es Cisne negro (2010), de Darren Aronofsky,

donde el afán de perfección de una bailarina clásica se resuelve trágicamente. Todo un

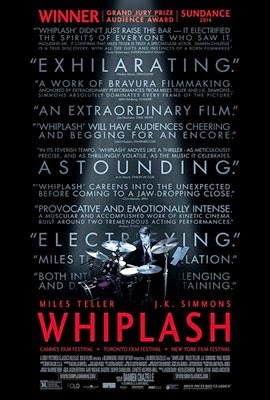

glosario de acercamientos osados a lo que se considera la música culta, equilibrada, la música perfecta, al que se incorpora Whiplash (2014), de Damien Chazelle,

ambientado esta vez en el swing de

una banda de jazz.

Todo un

glosario de acercamientos osados a lo que se considera la música culta, equilibrada, la música perfecta, al que se incorpora Whiplash (2014), de Damien Chazelle,

ambientado esta vez en el swing de

una banda de jazz.

Ay, ay, ay, con lo placentero que

resulta siempre escuchar a las big bands de Count Basie o Duke Ellington. Pero nada que ver con el duque o con el conde

Terence Fletcher, el director interpretado por J. K. Simmons, cuya crueldad

pedagógica, muy poco didáctica, por tanto, se autojustifica en la búsqueda de

la perfección y más allá, padecida en este caso por el jovencísimo Andrew

Neiman, interpretado por Miles Teller: según el profesor, si Charlie Parker

llegó a ser el bird fue porque Jo Jones

le tiró un plato a la cabeza una noche en un ensayo: el arte con platazo entra, ya se sabe, o quien bien te quiere, casi te decapitará.

Con todo, resulta

curioso que, girando todo como gira alrededor de una banda de jazz, lo que

de verdad se pretende es conseguir la sublimidad individual y por ello

nombres como Louis Armstrong, pero sobre todo Jo Jones, Charlie Parker y, por

supuesto, Buddy Rich son las referencias constantes en este filme, plenamente justificado el último

puesto que se trata de un batería el protagonista del largometraje de Chazelle.

La trama sobre el tema "Caravan" un argumento que, por otro lado, no es excesivamente complejo, sino que, una

vez más, lo que verdaderamente interesa es la construcción de los personajes,

que en este caso se hace mediante el duelo interpretativo entre Fletcher y

Neiman.

Subversiones sobre la música, música que sale de las

entrañas, música que nos esclaviza, música con el cuerpo y con el alma, música

que nos desgarra física y afectivamente. Música que dinamita la vida.

Y asistimos también a una sucesión de vísceras lacerantes,

como el egoísmo irracional, el trato vejatorio, o la venganza: una muestra bastante completita

de las pasiones más bajas en lo que se supone que debe ser el paraíso de lo excelso.

Al menos, la figura del padre cumple en el filme de Chazelle un rol mucho más

balsámico que en Amadeus, de Forman,

puesto que el padre de Andrew realiza una función tierna y proteccionista. Pero

este padre es ajeno al mundo del jazz. Como tampoco pertenece al mundo del jazz,

la dulzura de Nicole, una chica de Arizona perdida en la Gran Manzana, primer

amor de Andrew, sacrificado en aras del tempo

inmaculado.

Osadía, pues, en el planteamiento: emociones

destructivas, o por mejor decir autodestructivas, sobre la suavidad de un swing amable en teoría; y fiereza en las actitudes. Intensidad, dramatismo. Muchos colores negros y tonos

metálicos en la fotografía para enfatizar las situaciones y una pregunta que le

surge al espectador: ¿cuánto de creatividad o de enfermedad hay en esa obsesiva

búsqueda de algo que excede con creces las meras limitaciones de la perfección?

Puesto que dos son la palabras que más daño han hecho a la música, en opinión

del Fletcher: “buen trabajo” (“good job”, tal y como se escucha en la versión

original).

Y bueno, yo, al fin y al cabo qué soy yo, yo no tengo

respuesta para esa pregunta, pero sí que recuerdo de mis lecturas pretéritas

que la música era uno de los componentes esenciales de la melancolía. Así se

afirma, por ejemplo en Über

die Identität der Abhandlungen des Ishák ibn Amrán und des Cosntantinus

Africanus über Melancholie, un texto renacentista, difícil de datar con

exactitud: “Y caen en la melancolía todos cuantos se esfuerzan demasiado en la

lectura de libros filosóficos, o de libros de medicina y lógica, o de libros

que permiten una visión [teoría] de todas las cosas; así como de libros sobre

el origen de los números, sobre la ciencia que los griegos llamaron aritmética;

sobre el origen de las esferas celestes y los astros, esto es, la ciencia de

los astros, que los griegos llamaban astronomía; sobre geometría, que entre los

árabes lleva el nombre de "ciencia de las líneas", pero que los

griegos llaman geometría; y finalmente, sobre la ciencia de la composición, a

saber, de las melodías y las notas, que significa lo mismo que la palabra

griega "música"”.

Ahora que, que cada uno piense lo que quiera, que yo hace tiempo que decidí vivir sin pensar. Es posible vivir sin pensar…., más difícil me resultaría vivir sin música.

Francisco Javier Rodríguez Barranco

No hay comentarios:

Publicar un comentario